25 de setembro de 2023

Luiz Gonzaga Fenelon Negrinho

Em cena, a obra do poeta mineiro, o maior de todos pelo conjunto das coletâneas poéticas. O objeto toma de assalto e nos mantém reféns de um drama vertido num clássico literário a que muitos estão sujeitos.

Coincidência temática, palavras dizem respeito à situação de impotência e de abandono por que passa o ser humano no dia a dia. Desilusão e angústia marcando a sensação de não ter para onde ir e que caminho tomar. O inexplicável. Para o momento cairia bem o “je ne sais quoi”. Um não sei o quê.

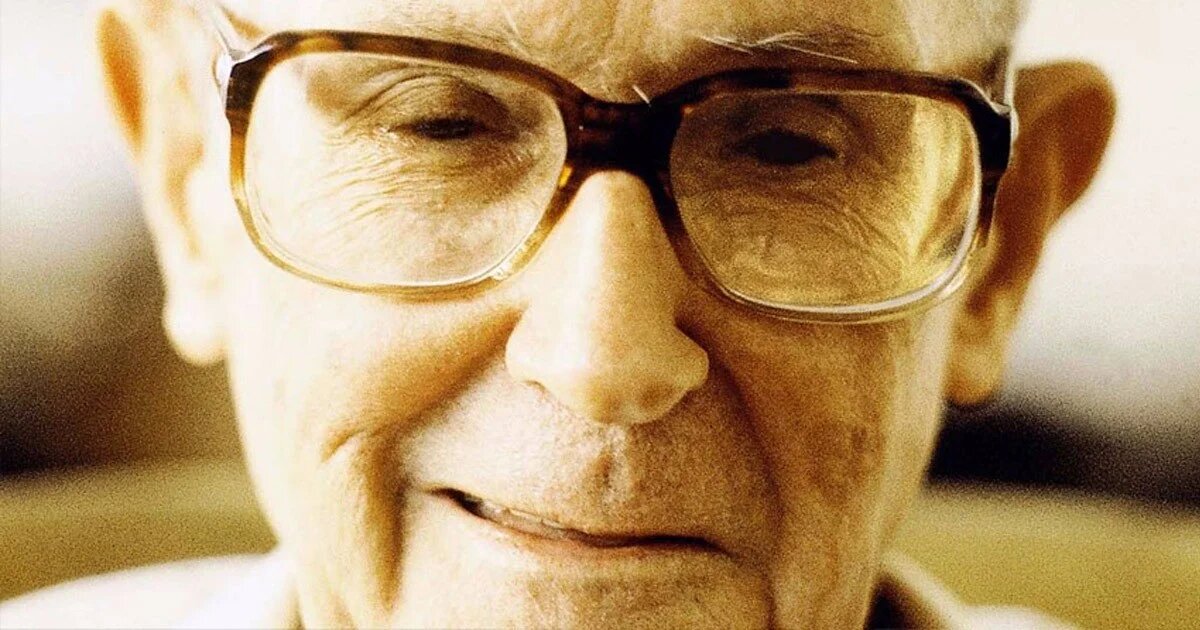

Ideia razoavelmente boa e interessante. Se bem que para os dias de hoje, atípico. Fora do normal. Recitar numa mesa de bar, entre colegas de copo, corpo e cruzes, o poema de Carlos Drummond de Andrade, obra originalmente publicada em 1942.

No conjunto, podia-se dar certo, ou não. Diferente, isso é. Boa intenção, postura até certo ponto correta, voz grave no falar, gestos comedidos e apropriados para a ocasião. Mas… E agora, José?

E foi com essa que armou-se a confusão. E rendeu espetáculo à parte. Muito embora nada a ver com saraus de glória, ao tempo de Adonirinha Moraes, de tradicional família passense, tempos de meu pai José.

Mas o dramalhão ficou por conta do proponente à apresentação em local público, restrito a umas vinte, talvez mais… Umas trinta pessoas? Pode ser. Não se sabe ao certo. Passantes indo, vindo. Uns parando para a compra cigarro, molhar a goela. Para assistir à cena, não se sabe. Uns ficaram.

E agora, José?

A festa nem sequer tinha começado. Luz morna no ambiente, gente do povo presente, noite levemente agradável. Havia nome em cena: José. Mas, e agora? Ainda que versos fluíssem sem rima, até então nada de protestos.

Mulher no pedaço e discurso havia, com e sem carinho. Se ajeitando em cadeiras e bancos, sim. Se podiam beber para ulteriores incômodos: dores de cabeça, fígado e baço, para o dia seguinte saber e dar notícia.

O perigo maior estava nas inquietantes chamas dos cigarros acesos. Um após o outro. Podia-se até mesmo cuspir à sombra da noite, àquela altura fresca. Bonde preso na utopia do tudo acabou, no tudo fugiu, no tudo mofou; no amor que ficou pra trás.

Ao que se seguia, sem eira nem beira, nada a prumo.

Doces palavras se perdiam em momentos de febre, gulas a machucar o espírito de mágicos instantes. E na ausência de jejum e bibliotecas, lavras de ouro que se perdiam no pó da esperança… Também em cena, ternos de vidro da incoerência sem ódio. Ainda que na esperança de abrir portas por chaves para entraves da inexistência de portas.

E mais:

Sem mar para se morrer na sequidão da saudade decorrente de idas sem vindas. Minas o impedem, porque não há mais…

E agora, José?

Não bastava gritar, gemer, ainda que tocasse linda valsa vienense. Pudesse dormir ao som de entrelaçados cânticos, não podia mais. Pudesse dormir de tão cansado, mais querendo a morte por não valente vida…

Mas, que nada! José é duro. Não morre. Nem de tédio.

Quando, no escuro, mais parecendo bicho-do-mato, sem teo… Teo, o quê? Teogonia… A palavra não saía. Empacou-se no aparelho fonador. Deu branco no bronco. Nem que a vaca tossisse. Um trombo, por certo. Dicionarizar era preciso. Teogonia!

Ajuda, por favor! Alguém ao fundo, “depois de mexer no smartphone, informa: “Algo a ver com origem dos deuses e do universo”.

Ufa! “Parede agora mais nua para nela se apoiar também não havia”. Lascada teogonia! Deixar de lado o cavalo branco de Napoleão e se apelar para recheio rítmico do cavalo preto e fugir a galope. Para bem longe!

E José marchou. Para onde? Naturalmente, para bem longe dali. Quem manda se meter a besta. Pedantismo tem hora, vez e lugar. Não era pra ser, pô! E machucar poema tão lindo e bem trabalhado por uma simples palavra?

Pensando bem, palavrinha sacana Drummond foi meter no recheio do bolo. Talvez a cereja do tão decantado poema: teogonia!

Encerrou-se a fala, a conversa, a noite. A noite esfriou-se! Algo a ver com caradurismo. Sem métrica e nem versos. Ritmo também não houve. Nada. Ninguém aplaudiu, ninguém manifestou, ninguém sorriu. Todos ali, na sensação de assombro, atônitos, ante tão implacável narrativa. Tremenda falta de esperança. Sem saber o que fazer, direção tomar.

Pois naquele dia, em meio à desesperança, o desespero. “Loucura, meu”, o que se ouviu ao fundo por um circunstante. Não houve palmas, agrado, o tradicional “valeu”. Em absoluto. Nada. Muito pelo contrário. No pode-se estar a atrapalhar, a ideia de fazer algo que não era para ser. E não foi.

Seguiu-se o que antes se esperava. A expressão do sentimento vão, vazio e não corporificado. O “je ne sais quoi”. Um não sei o quê. “Fuga a galope”, no instantâneo, por obra do terrorista de circunstância foi o menos pior a se fazer.

Pois sim. O ato de recitar quase misturou-se ao de ressuscitar. Faltou pouco para o renomado autor dar-se novamente o ar da graça e luz ao ver sua obra-prima parar no saco de linhagem. Afinal, em ato sepulcral, o espectro do inexplicável.

E agora, José?

O que se viu, ouviu, ficou para trás. Não se sabe ao certo e por certo o que virá pela frente. E se virá. Sensação fria de abandono. Isso sim. Melhor se apelar à fé para seguintes dias. Sem adorno e nem luxo e riqueza. Deus não é de confusão.

No coletivo, José. Ou Josés. Sensação da desigualdade. Habitantes de um planeta em que bilhão de famintos dormem todos os dias e sonham todos os dias sonhos cinzentos para espantar a tristeza. Não só da fome e miséria, mas do existir de vida nascida e brotada para antes e depois, sem o durante de “talvez” pela bondade de homens que comandam a riqueza e a desigualdade.

A graça de viver na abastança corre longe e distante. Desilusão para dias, não se sabe o tanto e o quanto. E se um dia haverá manhãs e amanhãs de beleza e gala. Crença há. Noutra vida. No pós-vida. Ao que se toma por vida eterna. Deus é grande; não abandona. Está na Bíblia. “Esforçar e ter bom ânimo”. O recomendável.

E agora, José?

Luiz Gonzaga Fenelon Negrinho, advogado, escreve aos domingos nesta coluna. (luizgfnegrinho@gmail.com)